Population

10 225 982, en 2025.

Langue officielle

Le grec démotique, de facto.

Langues parlées

La Grèce, au point de vue linguistique, est très homogène. Près de 85% des habitants ont le grec pour langue maternelle. Autrement, on parle l’albanais (5,2%), l’aroumain (1,9%), le macédonien (1,3%), le turc (0,4%) ou le tsigane (0,4%). Les 1% de locuteurs de l’ourdou sont issus d’une immigration récente. La destruction des communautés juives pendant la 2nde Guerre mondiale a réduit le ladino à l’état de faible écho. Si l’anglais et l’allemand sont communs sur les sites touristiques, le français est peu pratiqué.

Peuples

90% des citoyens grecs sont des Grecs. Les minorités se trouvent logiquement aux frontières : Albanais au nord-ouest ; Macédoniens au nord ; Bulgares au nord-est. Il y a des Turcs à l’extrême nord-est et dans l’Égée orientale. Aroumains – ou Valaques – vivent en Épire et Thessalie. Les Tsiganes sont éparpillés. L’État grec ne reconnait officiellement qu’une minorité, « musulmane », ce qui concerne donc les Turcs et les Pomaques, certains Tsiganes, les Tsamides (albanophones musulmans), mais pas les Arvanites (albanophones chrétiens).

Religions

La population grecque est orthodoxe à 90%. L’orthodoxie est constitutive de l’hellénisme : un Grec est orthodoxe et parle grec. Bien entendu, il y en a quelques-uns qui sont musulmans, catholiques ou juifs. Façons alternatives d’en être. Les popes – prêtres orthodoxes – ont le statut de fonctionnaire et perçoivent en conséquence un salaire versé par l’État.

Fêtes nationales

25 mars : anniversaire de la déclaration d’Indépendance de 1821.

28 octobre : jour du « Non », rejet de l’ultimatum italien de 1940.

Calendrier des fêtes

1er janvier : jour de l’an.

6 janvier : Épiphanie.

Février ou mars : Lundi pur.

25 mars : fête nationale.

Mars ou avril : Pâques (du vendredi saint au lundi).

1er mai : fête du travail.

15 août : Dormition de la Vierge (Ascension).

28 octobre : seconde fête nationale.

17 novembre : anniversaire de Polytechnique (épisode de la résistance à la dictature des colonels, 1973).

25 décembre : Noël.

26 décembre : synaxe (liturgie) de la Mère de Dieu.

Politique

La constitution de 1975 fait de la Grèce une république parlementaire. Le pouvoir législatif est détenu par une chambre unique, la Vouli ton Ellinon : 300 députés élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Le président de la République, élu par la Vouli pour un mandat de cinq ans, a un rôle essentiellement représentatif et moral. Néanmoins, comme chef de l’État, il nomme le premier ministre (majorité parlementaire). Celui-ci, qui dispose de pouvoirs étendus, est responsable devant le Parlement. L’indépendance de la justice, les droits civils, politiques et les droits de l’homme sont garantis. S’il n’y a pas de séparation formelle de l’Église et de l’État, les domaines et prérogatives de l’une et de l’autre sont définis par la constitution.

Histoire

Simplifions un peu. Oublions l’occupation ancienne et commençons avec Hésiode, au VIIIe siècle avant J.-C. Rassemblant les légendes des cités, le poète conte l’histoire des premiers habitants : Hercule, Œdipe, Cadmos, Achille et Ménélas. La guerre de Troie a bien eu lieu, peut-être au tournant des XIVe-XIIIe siècles ; en tout cas, la cité existait, au seuil de l’Hellespont. Homère n’a eu qu’à mettre tout cela en vers. Le Bronze tardif est l’âge de Mycènes, la ville d’Agamemnon dans le Péloponnèse. Les Mycéniens parlent un dialecte grec archaïque et ils développent une civilisation puissante. Des cités, qui sont autant de royaumes, se mettent alors en place : Pylos, Cnossos, Orchomène, Sparte peut-être. Au début du XIIe siècle, les Grecs s’en vont coloniser la côte égéenne de l’Anatolie, la Propontide / mer de Marmara et le Pont Euxin / mer Noire. Et puis les forces s’épuisent. Le moteur a des ratés. Entre 1100 et 800, ce sont les siècles obscurs. Athènes émerge à cette époque. Regain. Aux VIIIe et VIIe siècles, les marins grecs fondent des comptoirs sur tout le pourtour méditerranéen, d’Égypte en Espagne, de la Libye à la Sicile. Les Grecs concurrencent les Phéniciens sur les grandes routes commerciales. Ils adaptent l’alphabet phénicien à leur usage. Adoptent la monnaie.

Les Ve et IVe siècles sont la période dite classique des cités grecques. En 490, les Perses achéménides sont battus à Marathon, puis à Salamine en 480 : les guerres médiques tournent à l’avantage des Grecs. Diagoras de Rhodes remporte de tournois de boxe des JO de 464. C’est l’âge d’or d’Athènes. Socrate, Platon et Aristote philosophent ; Périclès légifère ; Phidias et Praxitèle sculptent ; Hippocrate combat les pestilences ; Hérodote et Thucydide inventent l’histoire ; Sophocle réinvente les héros, Aristophane n’en pense pas moins. Entre 447 et 432, on construit le Parthénon. Bientôt cependant, l’hégémonie athénienne indispose. La guerre du Péloponnèse, 431-404, va l’opposer à l’austère Sparte. L’empire athénien est ébranlé. De nouvelles puissances apparaissent, ainsi Corinthe et Thèbes. Au siècle suivant, les conflits perdurent, qui mettent aux prises Athéniens, Spartiates et Thébains. Avec pour résultat la dislocation du monde classique. La Macédoine en profite. Philippe II, 382-336, puis son fils Alexandre le Grand, 356-323, subjuguent la Grèce, et le monde. Alexandre vaincra la Perse, fera la conquête de l’Égypte, portera la culture grecque jusqu’en Inde. En Méditerranée et au Proche-Orient, on parle grec comme on parle anglais aujourd’hui. Cependant, au IIIe siècle, se lève un nouveau champion : Rome. Lequel prend pied en Grèce en -228. Sous divers prétextes, à partir de -187, les Romains vont pousser leur avantage. En -146, à la suite du sac de Corinthe, la Grèce devient un protectorat de Rome.

Province romaine, la Grèce conquiert le conquérant. Le philhellénisme signale les élites cultivées. Pendant cette période, une nouveauté survient. Paul de Tarse est à Athènes au milieu du 1er siècle : Celui que vous adorez sans le connaitre, je viens vous l’annoncer. Si les philosophes moquent alors le prédicateur, le christianisme deviendra une seconde nature pour les Grecs. Au crépuscule de Rome, les Barbares vont et viennent. Les Wisigoths notamment sont assidus au pillage. Le pays est appauvri et dépeuplé. C’est aussi que le partage de l’Empire en 395 a orienté les intérêts vers Byzance / Constantinople, la nouvelle capitale. Pour près de mille ans, la Grèce va faire partie de l’empire constantinopolitain. Les vieilles cités sont dépouillées de leurs trésors. Elles se rétractent. Par contre, le christianisme se développe avec vigueur. Par l’édit de Thessalonique en 380, les empereurs Théodose 1er et Gratien en ont fait la religion de l’État. Ils la déclarent catholique. Toutefois, le schisme de 1054 fera l’Hellade orthodoxe. En attendant, une bonne part de sa culture antique gagne l’Occident par le truchement des Juifs et des Arabes. La Grèce est soumise aux aléas de l’histoire impériale. Pour l’essentiel, elle les subit. Les affaires se traitent ailleurs. Néanmoins, Byzance est une thalassocratie, un trait bien grec.

Lorsque les Ottomans paraissent à l’est, l’agonie de Constantinople commence. Elle va durer jusqu’en 1453. Les Turcs s’emparent de la Grèce dès le XIVe siècle. Ils réclament ce que réclament tous les envahisseurs : l’ordre, la corvée et les impôts. Le christianisme n’est pas sérieusement inquiété. Parce qu’elle est l’interlocuteur principal des autorités de la Porte, l’Église renforce même son emprise sur la société. Elle porte à la fois la raison du vaincu et l’espérance du renouveau. La présence ottomane est générale ; elle n’est pas totale : certaines parties de la Grèce, Corfou par exemple, lui ont toujours échappé. Venise a défendu farouchement ses possessions. L’administration est lacunaire. Le sultan domine cependant les XVIe et XVIIe siècles. Au XVIIIe, un mouvement se dessine pour l’indépendance. Il gagne les volontés. Le 25 mars 1821, le métropolite de Patra brandit le drapeau grec et le pays se soulève. Il vole un temps de victoire en victoire. On proclame l’indépendance à Épidaure en 1822. Et puis, on se déchire. Et les Turcs reprennent la main. L’intelligentsia européenne s’enflamme pour Missolonghi assiégée et vaincue, 1826. Victor Hugo tonne ; Eugène Delacroix éclabousse de couleurs. Les États sont moins lyriques, mais ils ont des flottes de guerre et des diplomates. En 1830, à la conférence de Londres, l’Angleterre, la France et la Russie imposent l’indépendance grecque à l’empire ottoman.

Le nouvel État est sous la tutelle de ses protecteurs, qui lui imposent un roi en la personne d’Othon de Wittelsbach (1815-1867), fils de Louis 1er de Bavière. Le nouveau monarque débarque avec un personnel et des méthodes germaniques. Un peu de rigueur ne fera pas de mal au pays. Athènes, désormais capitale, est relevée. Pourtant, les aspirations démocratiques des Grecs ont été ignorées. Et puis, les puissances ont des visées divergentes sur l’avenir du royaume. En 1843, ses sujets contraignent Othon à accepter une constitution ; le parlement grec n’en sera pas pour cela associé aux affaires. Les protecteurs continuent de tirer à hue et à dia. Ils se battent entre eux : pendant la guerre de Crimée (1854-1856), la Grèce penche pour la Russie. En représailles, Français et Anglais occupent le Pirée jusqu’en 1859. Trois ans plus tard, un coup d’État dépose le monarque. Les puissances en imposent un autre, toujours contre les vœux des Grecs : Christian Guillaume Ferdinand Adolphe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, prince de Danemark et désormais Georges 1er de Grèce. Les terres grecques encore aliénées sont réunies : îles Ioniennes (1864) ; Thessalie (1881) ; Crète, Macédoine et Chalcidique (1912-1913, guerres balkaniques). Pendant la 1ère Guerre mondiale, le roi soutient l’Allemagne ; le premier ministre, l’Entente. Celui-ci a gain de cause. La monarchie est ébranlée. Pour la Grèce, la guerre se prolonge contre la Turquie de Mustafa Kemal jusqu’en 1923. Et se solde par une défaite. Les territoires « grecs » d’Asie Mineure ne seront pas récupérés. Important et douloureux chassé-croisé d’émigrants. Fin d’une longue présence.

En 1924, la République est proclamée. La suite est confuse. La vie politique ne trouve pas son assiette. La monarchie est rétablie. Les communistes s’agitent. En 1936, le général Ioannis Metaxas (1871-1941) prend le pouvoir. Le « Nouvel État » qu’il impose s’inspire des régimes autoritaires, sociaux et nationalistes, de l’époque. Le régime aborde la 2nde Guerre mondiale en terrain glissant : l’Allemagne l’inspire (antisémitisme mis à part) ; l’Angleterre le « soutient » ; l’Italie l’inquiète. Mussolini décide du cours des choses. Le 28 octobre 1940, il présente un ultimatum à la Grèce : occupation de positions stratégiques. Laconique, Metaxas répond « non ». L’armée grecque repousse sans ménagement les Italiens en Albanie. Elle ne peut cependant soutenir l’assaut de la Wehrmacht venue régler une affaire mal engagée par le Duce. La résistance à l’occupant sera farouche. Néanmoins, le très ancien judaïsme grec disparaît. À la veille du retrait allemand, le parti communiste est en position de force. Churchill intervient. La Grèce sera l’un des points chauds du début de la Guerre froide : la guerre civile entre loyalistes et communistes fait rage jusqu’en 1949. Le pays est alors en piteux état.

Rétrospectivement, les gouvernements conservateurs qui se succèdent semblent n’attendre qu’une chose : la dictature militaire. Une junte menée par Georges Papadopoulos (1919-1999) la met en place en 1967. Pour sept ans. Le roi Constantin II part en exil. La monarchie sera abolie en 1973. Le régime des colonels est anticommuniste, antilibéral et antiturc. Ce qui conduit beaucoup de gens en prison. À l’occasion de la crise chypriote de 1974, la troisième de ses aversions va entrainer la chute de la dictature. La tension étant alors à son maximum avec la Turquie, Constantin Caramanlis est nommé premier ministre d’un gouvernement d’union nationale, avec pour mission de déminer la situation. Il en profite pour restaurer la démocratie et remporter les élections. La fin de la monarchie est confirmée par référendum. Les principaux chefs de la junte sont arrêtés et jugés l’année suivante. Caramanlis rétablit les libertés publiques et met le pays sur le chemin de l’Europe. Il devient membre de la CEE en 1981. C’est un rendez-vous de croissance, malheureusement mis à mal par les à-coups de l’économie mondiale et une gestion publique inconséquente. Une crise budgétaire profonde contraint la Grèce à accepter les mesures amères imposées par ses créanciers. La société souffre. Néanmoins, la potion semble in fine assainir les comptes.

Personnalités

Sappho, née vers 630 avant J.-C. Les fragments qui nous sont parvenus témoignant de passions féminines, on a beaucoup glosé sur la vie de Sappho, la Lesbienne, la femme de Lesbos. Tout cela ne relèverait au fond que du régime ordinaire du désir antique si celle-ci n’avait été poète. Qui fut considérée longtemps comme la parèdre d’Homère. L’une des plus belles illustrations en tout cas de la lyrique de son temps. Et une source d’inspiration que n’a pas tarie l’état résiduel de son œuvre.

Platon, 427-347. Il est le fondateur d’une institution de la Grèce antique toujours sur la brèche dans les cafés, les journaux, les universités. Disciple de Socrate et de Pythagore, opposé aux sophistes, Platon a contribué de façon décisive à la formulation des problèmes philosophiques. Le bien, le beau, les idées, l’État, la justice, voilà ce à quoi introduisent des dialogues qui sont aussi des sommets de langue grecque. L’un des grands furets de la civilisation européenne : « Il est passé par ici, il repassera par là. »

La Vénus de Milo, IIe siècle avant J.-C., est la manchote la plus célèbre du monde. Statue, vraisemblablement d’Aphrodite, découverte en 1820 par un paysan de Mélos (archipel des Cyclades), elle est devenue l’une des étoiles du musée du Louvre. Avec bien entendu une autre Égéenne. La Victoire de Samothrace. Cette quasi contemporaine ayant pour sa part perdu la tête en plus des bras. L’une comme l’autre situent haut la valeur de la sculpture hellénistique.

Jean Chrysostome, 344-407. Né à Antioche et mort en exil à Comana du Pont, archevêque de Constantinople à partir de 397, saint Jean Bouche d’Or avait été formé à la culture grecque classique. Converti vers 370, il met avec flamme (et un sens très exact de l’orthodoxie) ce bagage au service du christianisme. Gros temps alors dans une Église que les empereurs entendaient tenir en sujétion. L’épiscopat de Jean fut un combat, dont sa parole tira un surcroit de légitimité. Docteur de l’Église en 1568.

Odysséas Elytis, 1911-1996, est l’un des poètes majeurs du XXe siècle, prix Nobel de littérature en 1979. Combattant pendant la 2nde Guerre mondiale, puis opposant à la dictature des colonels. Ses textes ont été popularisés par Mikis Theodorakis et Angélique Ionatos. Il fut proche des surréalistes français, mais son œuvre tente aussi une synthèse poétique de l’expérience grecque de l’histoire et de la nature, culminant dans une aspiration irréductible à la liberté.

Kallirroi Parren, 1861-1940. Cette journaliste, directrice du Journal des Dames, a lancé le mouvement féministe grec dans les années 1880. L’aspiration à l’éducation était alors le ressort principal de l’action : sous l’impulsion de madame Parren, des écoles du dimanche sont fondées à travers le pays pour l’éducation des filles. Elle tint aussi un salon, les samedis littéraires, qui réunissait les esprits progressistes du temps. Et fut encore l’auteure de roman sociaux qui firent date.

Nana Mouskouri, née en 1934. Elle a tout traversé et tout chanté, des ritournelles yéyé à Mozart, en passant par la musique grecque traditionnelle et le jazz. Dans un milieu de tragédiennes et de chipies éphémères, son personnage policé et souple lui a valu un respect universel. Des responsabilités politiques – Nouvelle Démocratie de Constantin Caramanlis – l’ont amenée à siéger au Parlement européen. Elle a aussi manifesté un engagement persévérant pour la défense du climat.

Aristote Onassis, 1906-1975. « Le Grec » était l’héritier d’une longue tradition cosmopolite et commerçante. Inventeur des supertankers, il pratiquait le mariage politique avec le brio froid d’un Médicis : Jacqueline Kennedy, 1968. Il fut l’amant de Maria Callas, après avoir été le bureau de tabac de Carlos Gardel. Des années 50 à la mort de l’armateur, le gratin de la jetset a fait des pieds et des mains pour être invité à bord du Christina O, son yacht.

Iannis Xenakis, 1922-2001. Né en Roumanie et naturalisé français, Xenakis n’en était pas moins grec. Sa participation, dans les rangs de gauche, à la guerre civile, en 1944-47, lui valut une condamnation à mort par contumace. S’il fut un compositeur électroacoustique majeur (application de la théorie des jeux à la création musicale), il était aussi architecte. Il a notamment pris le relais de Le Corbusier pour le pavillon Philips de l’exposition universelle de Bruxelles en 1958 et participé à la conception du couvent de La Tourette, dans le Rhône, 1957.

Voula Patoulidou, née en 1965. En remportant la médaille d’or du 100 mètres haies aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, cette athlète a ouvert un horizon neuf au sport grec moderne. Et si Voula Patoulidou fait désormais de la politique – Mouvement socialiste panhellénique – après nombre de concitoyennes célèbres, elle le doit sans doute au fait qu’il y a longtemps, la Grèce a inventé la démocratie.

Savoir-vivre

Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.

En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.

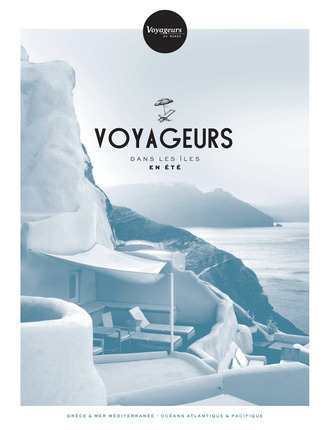

La journée grecque peut surprendre les septentrionaux. Elle commence vers 7h30 par une longue matinée qui dure jusqu’à 14h ou 15h. Collation légère, et la sieste amène jusqu’à 17h environ. L’après-midi commence alors, qui s’achève autour de 20h. On consacre une heure ou deux aux activités sociales. Et on dîne ensuite.

Cuisine

Tout d’abord, la cuisine grecque appartient à un ensemble inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco : le régime méditerranéen. Légumes, fruits, fromage et laitages, huile d’olive, poisson, viande modérément, aromates, miel. Voilà à peu près la base. Bien entendu, les choses ne se réduisent pas à cet hygiénisme idéal. Les conditions géographiques et historiques ont suscité des cuisines grecques. La table de Phocide ou de Béotie n’est pas servie de la même façon que celle des îles. Cela s’entend aisément. Néanmoins, on repère des constantes, comme l’utilisation de l’huile d’olive, la fréquence du fromage ou la discrétion du bœuf. Et ce que le pays a exporté se retrouve sur place : spanakopita, moussaka, salade grecque, feuilles de vigne farcies, tzatziki, feta. Avec l’agneau grillé, le cochon de lait rôti et le poulpe, cela constitue une espèce de fonds auquel Grecs et voyageurs puisent en commun.

Néanmoins, la soupe de haricot – fasoulada, fèves ou haricots blancs – a une longue histoire et une place centrale dans le livre de recettes. Son origine serait antique et apollinienne. La magiritsa est, quant à elle, d’origine juive (abats d’agneau dans un bouillon à l’œuf citronné). Un plat pascal. Les viandes sont variées, surtout en Grèce continentale : mouton, agneau, chèvre, cochon, poulet, lapin, lièvre, sanglier. Et on recourt pour elles à tous les types de cuisson. Giouvetsi, par exemple est une viande cuite en pot de terre et servie avec des risoni. Poissons et fruits de mer ont une haute valeur culinaire dans ce pays en partie constitué d’archipels. Du point de vue halieutique pourtant, la Méditerranée n’est plus tout à fait la corne d’abondance qu’elle a été, les marées ont diminué et renchéri. On comprend sans peine que la pêche locale ne fournit pas seule à la demande. Les fromages sont intégrables à toutes les étapes du repas, de l’apéritif au dessert. Le mélange des laits de chèvre et de brebis est fréquent : gravièra de Crète, metsovone, myzithra, etc. Et, pour ce qui est sucré, miel, noix, figues et pâte filo bien souvent. Comme dans toute la Méditerranée orientale, le mezzé est une façon de multiplier les plaisirs.

Street food : du kalamaki – brochette simple de porc ou de poulet – au kontosouvli – grande grillade – en passant par le tylichto – dans un pain pita – et le gyros, le souvlaki règne sur les rues grecques. Les formules varient, les accompagnements aussi et tout tient, en dernière analyse, à la cuisson de la viande, qui doit être souple et juteuse. Ces dernières années, les falafels apportent un contrepoint végétarien au souvlaki. Relevons aussi le peinirli, proche de la pizza, en forme de navette. Bougatsa existe en version salée (viande ou feta) et sucrée (crème à la vanille). Quant au fameux kourou, c’est un délicieux chausson à la feta.

Boissons

Le vin accompagne les Grecs depuis la fin du Néolithique. Les témoignages de son importance culturelle sont pléthoriques. Aujourd’hui, la production vinicole grecque se donne les moyens de répondre aux normes de qualité internationales. Les principales régions productrices sont, dans le Péloponnèse, l’Élide, l’Achaïe et la région de Corinthe ; en Crète, le secteur d’Héraklion ; en Grèce centrale, l’Attique, la Béotie et l’Eubée. Le retsina – vin stabilisé à la résine de pin – et le muscat de Samos sont fameux, mais ils ne rendent pas compte seuls de la diversité du travail des vignerons.

La bière – pils industrielles ou craft beers – est, comme partout, de consommation ordinaire, mais la boisson « nationale » est sans conteste l’ouzo, une anisette parfaitement adaptée à l’accompagnement du mezzé. On se gardera de le confondre avec le tsipouro, qui est un marc (possiblement anisé). Le café grec est le café turc, mais on ne dit pas turc, on dit grec.